妊娠初期に胎児にダウン症などの染色体異常があるか調べる新たな出生前診断を、昭和大など6施設が始める。妊婦の血液検査と超音波検査を組み合わせた。今春、国内で始まった新型診断に比べて、費用は8分の1ですみ、年齢制限も設けないが、異常を見つけられる確率は約8割にとどまる。急速に広がる可能性があり、妊婦への支援や遺伝相談の充実がより重要な課題になる。

計画しているのは、遺伝カウンセリング体制が整っている昭和大(東京)など大学病院を中心に、国立成育医療研究センター(東京)が加わる。施設内の倫理委員会の承認を受け、早い施設は10月中旬以降に始める。検査を受けた母親や胎児の経過も追い、検査法に問題がないか検証するため、連携して臨床研究の形で行う。正式に実施が決まれば、参加施設名は公表される見通しだ。

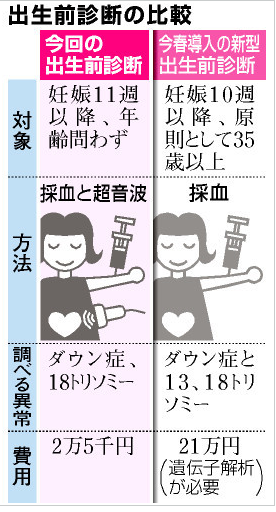

今回の検査は、血液中の特定のたんぱく質の濃度などを測る新しいタイプの「母体血清マーカー」に、超音波で胎児の首の後ろのむくみを測る検査(NT測定)を組み合わせ、妊婦の年齢を考慮して染色体異常の確率を出す。妊娠11〜14週で検査が可能で、異常を見つけられる確率(検出率)はダウン症で83%、18番目の染色体が3本あり、精神遅滞や様々な発育異常が出る18トリソミーで80%という。

検査は米国の会社が行うが、昭和大が提供した日本人データをもとに判定する。血液1〜3ミリリットルを米国に送ると、7〜10日で結果が出る。費用は2万5千円。

今年4月に始まった新型出生前診断は妊娠10週以降に検査が可能で、検出率も90%以上と高い。ただし、遺伝子解析が必要なため、費用は21万円。対象者も日本産科婦人科学会の指針で原則35歳以上などと限定されている。

国内で1990年代に導入された従来の母体血清マーカーは、妊娠15週以降にしか使えなかった。今回の手法では、妊娠11週以降に実施する超音波検査と組み合わせることで、より早期に高い検出率で検査ができると期待される。

この検査法は英国では公費で導入され、米国でも米産婦人科学会が勧めている。国内でも一部の診療所などが独自に導入、欧米のデータなどをもとに判定している。

出生前診断で、結果を確定させるには羊水検査などが必要だが、流産のリスクもある。また、十分な情報がないまま受ければ、安易な人工妊娠中絶が増えて、命の選別につながりかねないとの指摘もある。

新出生前診断

(Visited 3 times, 1 visits today)